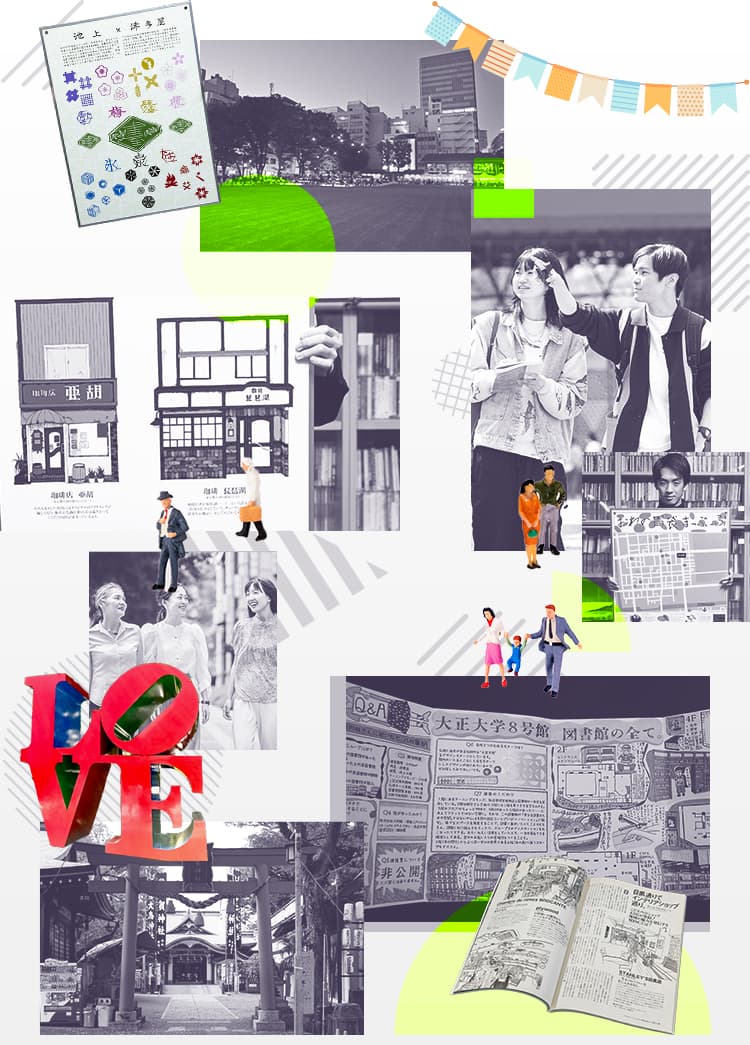

シャッター商店街、広大な空き地…課題と思われていた街のスペースは、見方を変えればまっしろなキャンパスです。新しい文化を発信する街のお店づくりや公共空間を人がにぎわう場所に変える方法を学びます。

ライフデザインのはじめの一歩は、最も身近な自分の生活を変えてみること。それがたとえ小さな変化でも、世の中に大きな変革をもたらす可能性を秘めているのです。

さまざまな業界の第一線で活躍するプロデューサーやディレクター、コンセプター、マーチャンダイザーなどを招き、新たなライフスタイルの創造に必要な“術”を学びます。

大型商業施設での店舗運営やイベント企画、商店街でのコミュニティスペースづくりのほか、プロ仕様のグラフィックソフトを駆使したポスターやチラシの制作にも挑みます。

「ライフデザイン」とは、暮らしの構成要素を“編集”する作業。その出発点となるのは、自らの経験に基づく知識を社会に役立つ知識へと“編集”する作業です。

シャッター商店街、広大な空き地…課題と思われていた街のスペースは、見方を変えればまっしろなキャンパスです。新しい文化を発信する街のお店づくりや公共空間を人がにぎわう場所に変える方法を学びます。

3DソフトやIllustratorを使って、店舗デザインの方法を学びます。

近隣の商業施設や商店街と連携し、お店づくりのスキルを身につけます。

現在は池袋にあるサンシャインシティから課題をヒアリングし、空きテナントを活用した課題解決に取り組んでいます。私たちは女性オタクの需要に特化したスペースとして、有料のドレッサールームを提案しました。座学では、建築や都市はもちろん、人や広告やさまざまなプロジェクトなど、都市の見える部分と見えない部分の両方から街づくりについて学んでいます。

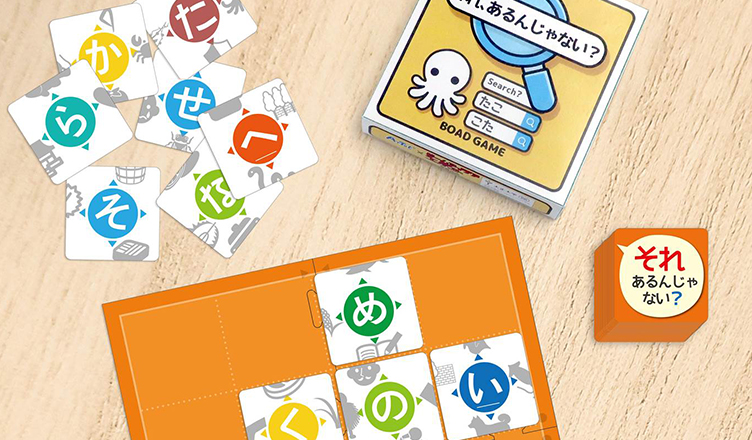

2020年に開講された「街文化プランニングコース」は、都市ブランディング、街マーケティング、商業施設計画、商品開発、地域イベント、都市観光などをテーマに、修学を進めてきました。そして今回、表現学部2学科制を契機に、その周辺の活動領域を取り込みながら、さらに研究学修の総合化を図るため、「ライフデザインコース」に改称することとなりました。現在マスメディアでも大きなテーマとなっている食文化をはじめ、住環境(リビングスタイル)、ファッション文化、生活社会環境(ウエルネス)、遊びの文化、リゾート観光研究など、新しいライフスタイルをデザインするための、先端的研究学修を実施します。

1年次に専攻する表現基礎コースでは、街文化を築くために必要な基礎知識を修得。2年次以降は、教員や学外のスペシャリストによる指導のもとで専門的な領域へと学びを広げるとともに、広告表現やWebデザインなど街をPRするために必要なスキルも身につけていきます。そして4年次には、学びの集大成として卒業制作や卒業論文に取り組みます。

表現的態度と鑑賞的態度の双方の視点を持ち、都市や街をさまざまな文脈のある多面体として捉えた上で、地域おこしの具体例を多元的・多角的に考察。街文化創造のために必要な特異性(ユニークネス)を探ります。

まちづくりにおける多様な課題解決には、斬新なアイデアを活かしたアクションが必要。具体的かつ論理的に自分のアイデアを分析し、相手に合った言葉で効果的にプレゼンテーションを行うスキルを身につけます。

街を探索して多くの表現を知り、新たな視点を獲得するとともに、コラージュをはじめとする「フォトショップ」の技術を修得。表現力や創造性を伸ばし、クリエイターとしての将来に活かせる感覚とスキルを身につけます。

第一線で活躍するゲストとの対談形式で街の事例を分析し、因数分解のように魅力の要因を分解して可視化。魅力ある街づくりのプランニングと発信につなげるために、フィールドワークやグループワークも実施します。

首都圏外における小規模地域芸術祭の分析や、東京都新宿区での観察による地域資産の分析など、さまざまな地域の事例を通して社会を知り、地域住民の生の声を聞く機会を設けることで、地域の理解を深めます。

新たな気づきを得るための視野を養い、大小さまざまな気づきの整理や情報構造を理解するために、ノートに集積・定着させる方法を解説。その内容を論理的に説明する力を高め、クリエイターとしての資質を磨きます。

街文化を提案・創造するためには、さまざまなカテゴリーを横断することになるため、自然とプロデュース力が磨かれます。また、プロジェクトを通じて得た人との繋がりは、社会に出たときに大きな力となります。