学びの柱は「美術史」「考古学」「博物館学」

考古学と美術史の調査方法をはじめ、保存や博物館での活用についても学びます。

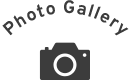

目で見て手で触れて歴史を学ぶ

実際に文化財を手に取って理解を深めるのが実習授業。大学周辺の多くの博物館で見学できることも大きな強みです。

フィールドワークを通して現地で学ぶ

日本列島各地の遺跡や文化財を見学するには、こちらから出かけて行く必要もあります。学外でのフィールドワークによって、研究を深めるとともに、社会における文化財活用についても学びます。