人間学部 | 人間科学科

人間科学科では、心理学・社会学・身体科学を横断的に学習。

実験や調査を行いながら、生活や生命、人生を意味する「Life」について、複眼的に考えて理解する力を身につけます。

心理学

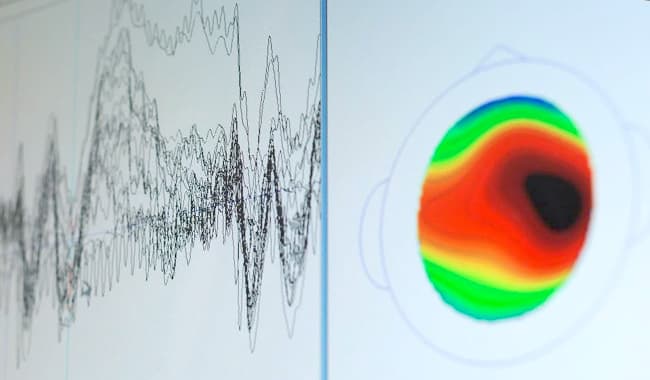

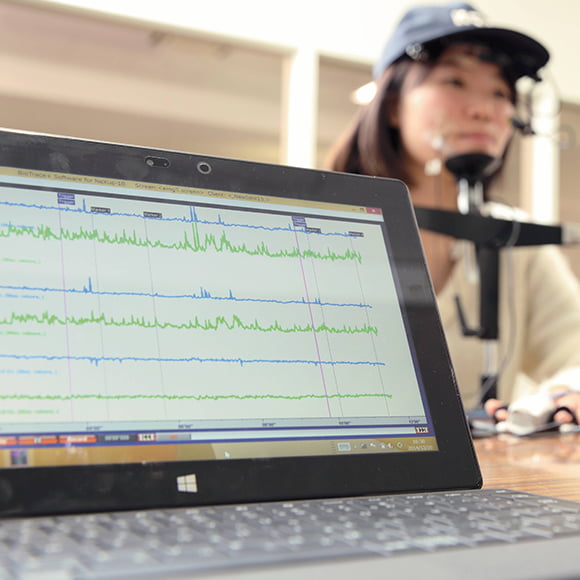

人々のコミュニケーションや人間関係は、言語だけでなく、表情などの非言語的な要素の影響も受けるもの。そんな人の心のメカニズムを科学的・理論的に説明するのが心理学です。心の動きに応じた脳波や眼球の動きを測定する実験やデータ解析など、心理学研究の実践的な手法も学習します。

社会学

人間の行動や意識は、社会のなかで形成され世代を超えて受け継がれ絶えず変化していきます。社会学では、家族・職場・地域社会などの集団、メディアや文化、人々の価値観やコミュニケーションなど、ありとあらゆる事象が研究対象となります。社会学の理論や研究法を学ぶことは社会や人間の多様性への新たな理解につながります。質問紙調査やインタビューなどの多岐にわたるリサーチ方法を駆使できるのも社会学の魅力のひとつです。

身体科学

「動くこと」に関わる骨格や筋、「生きること」に関わる呼吸や循環、「食べること」に関わる消化吸収を中心とした人体の仕組みと機能を学んだ後、生活習慣や運動の影響を明らかにする実験手法とデータ分析手法も学習。活動中の身体機能の変化を確認するために様々な測定を行います。

専門性を向上させる

2つのプログラムを用意

人間科学科では、「Life(生活・生命・人生)」が学びのテーマとなっています。

そのため、生活・生命・人生などのLifeに関わることについて総合的に学ぶことができます。

人間科学科のカリキュラムは、Life(生活・生命・人生)についてさまざまな側面から学ぶため、主として「人間発達プログラム」と「現代社会生活プログラム」という2つのプログラムで構成されています。

これらのプログラムをバランス良く選択することによって、人間の思考や社会の流れを読み取り、LIFEを複合的にとらえ、現代社会やそこで生きる人間の心理について幅広く学ぶことができます。

PROGRAM 01「人間発達プログラム」

「生命科学」「身体活動の科学」「発育発達と運動」「脳と心」「認知社会心理学」「感情心理学」「親と子の発達心理学」など、主に心理学系・身体科学系の科目を中心に構成されています。

人間発達科目

- 生命科学

- 生と死の社会学

- 身体活動の科学

- ライフコースの社会学

- 発育発達と運動

- 健康心理学

- 脳と心

- 動物と人間の心理学

- 基礎心理学

- 人間発達特講A・B

- 心の認知科学

- 生涯発達心理学

- 認知社会心理学

- 親と子の発達心理学

- 感情心理学

PROGRAM 02「現代社会生活プログラム」

家族や職場、都市、地域といった切り口で身近な環境を社会学的に捉える科目や、「ジェンダーの社会学」「社会問題の社会学」「出版文化論」「情報と社会」など、主に社会学系の科目を中心に構成されています。

現代社会生活科目

- コミュニケーションの心理学

- 職場の社会学

- 社会心理学

- 仕事の社会学

- ジェンダーの社会学

- 文化の社会学

- 現代社会論

- 情報と社会

- 親密圏と家族の社会学

- 出版文化論

- 生活環境の社会学

- 社会問題の社会学

- 都市と地域の社会学

- 現代社会生活特講A・B

人間科学科での

4年間の学び

学びの基礎を育む

心理学・社会学・身体科学の基礎について学び、それぞれの分野がどのような対象を研究しているのかを理解します。「人間科学基礎ゼミナール」では少人数制のクラス編成で、2年次以降に向けて学科の授業での発表の仕方やレポートの執筆方法について学習していきます。2年次に履修する演習系科目の土台づくりとして、研究法の基礎についても学びます。

専門科目を基礎から応用へ

心理学実験基礎演習、社会調査演習、身体科学実験基礎演習など、研究部に応じたデータ収集の方法や分析法を実践的に学びます。人間発達プログラム、現代社会生活プログラムの科目の多くは2年次から履修が始まり、各分野の専門分野について理解を深めてながら、3年次以降の学びについて考えていきます。

より専門的にそして卒業論文へ

少人数制のゼミ「人間科学専門演習」で心理学・社会学・身体科学の専門的な知識や技能を学習し卒業論文を書くための力を身につけます。4年次には「人間科学専門演習」クラスのメンバーと指導教員の指導を受けながらとともに卒業論文の執筆を進めます。多くの学生が自らデータを集めて卒業論文を執筆しています。

学生インタビュー

話を深掘りして“聞き出す力”が磨かれました。

私は「地域のつながり」に興味があり、“近所付き合い”の実態把握に向けた調査を実施しました。質問を一方的に投げかけるのではなく、話を掘り下げていく臨機応変の対応力が大切だと学習し、地域の防災イベントで実践してみると、直接聞くからこそ知り得た人のあたたかみがありました。今後は地域のつながりを生む食の可能性を探りたいと考えています。

人間科学科の目指すこと

人間の心や身体は、社会や文化に大きく影響を受けています。そこで人間科学科では、人間の生活や生命、生涯を表す「Life」に着目し、これを「人間発達」と「現代社会生活」という2つのカテゴリーに整理しました。心理学・社会学・身体科学の領域を横断しながら複眼的かつ総合的に学べる環境を用意しました。また、認定心理士や社会調査士といった資格取得にも取り組みます。人間を「心」「身体」「社会」という3つの面から分析し、既成の常識や概念に捉われることのない、新しい考え方や社会のあり方を探っていきましょう。

カリキュラムの特徴

1年次の基礎ゼミナールからはじまり、2年次は各種の演習、3年次は専門演習を用意。心理学・社会学・身体科学いずれかの分野の専門的研究の奥深さを学んだのち、同じ教員の指導のもとで4年次に卒業論文を執筆します。専門演習は多彩な内容がそろっており、幅広い興味関心に応えられることが特徴です。いずれも少人数制での授業であり、主体的に学べるカリキュラムになっています。

ピックアップ授業

人間科学専門演習

自ら設定した課題に対して、仮説形成からデータ収集、分析、考察までの一連の流れを体験的に学習。社会現象の分析に必要な基礎技法を修得し、興味に応じた調査計画の立案と実施を経て、論理的な表現力を磨きます。

身体科学実験基礎演習

身体活動によって生じるさまざまな身体機能の変化を、多様な実験や測定方法によって明らかにします。実験や測定に用いる機器の正しい使用方法や、得られたデータの科学的な分析方法、レポートの作成方法も学びます。

心理学実験基礎演習

実験や調査など心理学の基礎的な研究方法を学び、仮説検証型の科学的な思考プロセスと実証的研究手法の基礎を修得。得られたデータは統計的な手法を使って分析し、科学論文形式でのレポート作成方法も学びます。

親密圏と家族の社会学

身近な社会集団であり、心身の健康や幸福感の拠りどころとなる一方、文化や時代によって多様性を示す「家族」の定義や基本的な概念を理解します。夫婦や親子の関係における現代的課題について考察していきます。

社会調査演習

学生自身が質問紙調査やフィールドワーク、インタビューなどを行い社会調査の技術を習得します。計画立案に始まり、実際の調査や収集したデータの社会学的な分析を経て、最終的に報告書を作成するまでの流れを系統的・体験的に学びます。

心の認知科学

記憶や思考など、人間の認知メカニズムについて、実験心理学的なアプローチから学習。実証研究に基づく科学的な考え方を身につけ、認知科学の基本的な用語や話題を理解して正しく使えるようになることが目標です。

期待される主な進路

- IT関連企業

- 流通・サービス

- 小売・卸売

- 公務員(一般職・警察・消防)

- 企画・調査

- 金融・保険

人と接することを希望する人は、販売やサービスなどの仕事に。習得した分析力や説得力は、IT関連・ネット販売・広告業界などに、あるいは企画や顧客サービスなどの職種に活かすことができます。また、グループワークで培うコミュニケーション能力は、どんな業界でも役立つでしょう。