福祉の専門人材を育ててきた104年にわたる伝統と実績

福祉マインドの原点は、建学の理念である「智慧と慈悲の実践」。卒業生が福祉の第一線で体現している考え方です。

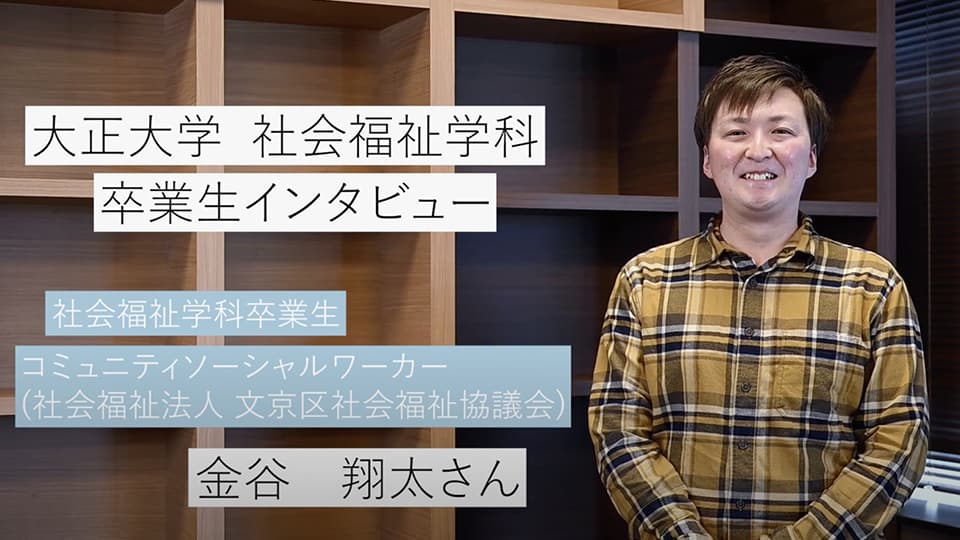

自らが地域の一員となり実体験をとおして学ぶ

学生は一人の地域住民として主体的に共生・協働する力が向上。地域活動をけん引する人材へと成長します。

社会福祉士&精神保健福祉士国家資格のダブル取得をめざす

独自カリキュラムにより、社会福祉士、精神保健福祉士ともに全国平均を上回る合格率を誇ります。