学部・大学院FACULTY TAISHO

国際文化コース

2015年度の「カルスタ賞」決定!

カルスタ賞はカルチュラルスタディーズコースの1年生と2年生の論文集『私たちのカルスタ』に掲載された論文なかから選ばれた優秀論文に贈られる賞です。2015年度の論文集のカルスタ賞の表彰式が先週行われました。受賞者を称えるとともに、カルチュラルスタディーズコースの学生が一堂に会し、コースの絆をたしかめるよい機会にもなりました。優秀論文選考にご尽力くださった星川先生の講評です。

●●●

2015年度の「カルスタ賞」決定!

はじめに

カルチュラルスタディーズコース(カルスタ)では、毎年、論文集『私たちのカルスタ』を刊行しています。今回で「第6号」になりました。一区切りの昨年から、一歩を踏み出しました!

これは、年度ごとの企画委員の人たちの熱意と頑張りによるものです。昨年度の企画委員の人たち、本当にありがとう! 投稿者は1・2年生で、総論文数は、今年は51編でした。

以下では、2015年度(2016年度ではありません)の「カルスタ賞」の最終選考の結果を、皆さんにお伝えします。

表彰式は、5月27日(金曜日)に行われました。

カルスタ賞の選考方法

2014年度からは「できるだけ多くの作品を読んでもらう」ために、投票を2回にわけて行っています。つまり、第1回目の「全員投票」で上位にきた作品を、さらに「もう一度全員に選んでもらう」という方法です。

その結果、以下の5論文が最終選考に残りました。頁番号の若い順にあげます。

齋藤香菜 「『ミュウツーの逆襲』対立する生命と自己存在の問いかけ」

荘乃萌恵 「『カールじいさんの空飛ぶ家』による大人と子供の対立」

林田眞名海 「漫画『怪獣の子供』からみる子供の中にある対立について」

野地貴裕 「アニメ『ガッチャマン クラウズ』で考える善意と悪意の対立について」

浅川智香 「成長から逃避するピーター・パン」

これらの論文の中から、⑴着眼点、⑵自分の意見の有無、⑶議論の論理的な展開、⑷論旨の一貫性、⑸議論の説得性、⑹結論の明快さ、⑺文章力、⑻形式などを踏まえて、総合的に選考しました。

毎年書いていることですが、書かれたものの評価は、往々にして、評価する人によって異なります。それは、多くの賞やコンクールで、審査員の意見が食い違うことに見られます。したがって、今回賞を取った人も取れなかった人も、学生諸君の投票結果ならびに選考結果に、一喜一憂しすぎないでください。まぁ、カルスタの論文集の「オマケ」くらいに考えておいてください。

全体の講評

これまでは、上位入賞者の作品のコメントをしてから、佳作の作品のコメントをしていましたが、今年はやり方を変えてみます。全体の講評をした後、「掲載順に評者の意見を述べ、その後、各賞の発表をする」というふうにしたいと思います。

論文集は2部構成で、「対立」と「成長・進化」から成っていました。まず気がついたことは、上位5名のうち、4名がテーマ「対立」を選んでいることです。やはり、「対立」というテーマは書きやすいし、読者にも理解されやすいことが、その理由かもしれませんね。この点、浅川論文は評価できるでしょう。

細かいことかもしれませんが、論文の提出時点では、個々の論文の「注」の付け方には問題もないわけではありません。まだ1・2年生で、とくに1年生は入学して数か月のころに執筆した論文ですから、それほど厳密に「注」の付け方、引用文献の示し方に習熟していないかもしれません。しかしながら、さまざまな授業で論文の書き方の指導を受けてきたはずです。「注」のルールを守れるようになりましょう! 「注」は本文に匹敵するほど重要です!

個々の論文にたいするコメントはすべて、投稿者全員に向けられたものです。「自分と関係ない」と思わないでください。論文集の作成は「カルスタの教育の一環」ですからね。

コメントの文体は「常体」にします。

2015年3月刊行の『私たちのカルスタ』第6号

個々の作品へのコメント

齋藤論文

齋藤論文のキーワードを1つ挙げるとしたら「自己存在」であろう。誰もが興味のある「自分探し」について、冒頭では次のように述べられている――「〈自分探し〉という言葉が世に根付いていることから、人は自分が何者で、何をするべきで何がしたいのか、これらを出来るだけ把握しておきたいのだろう」。そして、「これを把握することが、いわゆる、自己同一性の獲得である」。かなり哲学的な問題設定だが、著名な哲学者である大庭健や中島義道の難しい本が引用される。たとえば、中島の「私は…エピソード記憶の成立とともに成立する。私の成立は…過去が開かれるときに成立する」などというものである。

さて、ミュウとミュウツーは自分の存在を賭けた争いを始めるのだが、それは自分たちの「自己存在」「自己同一性」をかけた戦いである。しかし、自分に固執しているばかりではいけないのであろう。つまり、著者がいうように、「本物とコピーの争いに優劣はなかった。どちらがより優れた〈本物〉であるかは無意味なこと」なのだ。これは意外な見解だといえよう。自分への執着から離れることによって、「最終的には互いの共存が導き出された」のである。

著者の結論は「今を生きる生き物として、存在するかぎり〔自己存在をめぐる〕問いかけを繰り返していくことが自己を形成するものであり、これが存在意義の根底にあるものなのだ」というものだが、上記の二人の哲学者とアニメ作品とをそれなりにうまくマッチさせた論文といえよう。ただし、ところどころに「論理の飛躍」があるのが惜しまれる。

荘乃論文

荘乃論文は、ディズニー/ピクサー作品である『カールじいさんの空飛ぶ家』について考察した論文である。著者は、カルチュラルスタディーズコースで、ディズニー/ピクサー作品を通して、「作品制作当時のヨーロッパやアメリカの時代背景や文化を考察し学んできた」そうだが、その中でも気に入った作品を取り上げたのだろう。

さて、論文の「おわりに」には、次のように書かれている――「『カールじいさんの空飛ぶ家』を通して、主人公のカールは、〈半分大人、半分子供〉の中途半端な状態の主人公であることが読み取れる。そしてこの作品は〈家と妻の思い出に固執していた老人の、自立するまでの物語〉ということが考察して分かった」。すなわち、「『カールじいさんの空飛ぶ家』の作中において、大人とは〈自立している人間〉、子どもとは〈依存している人間〉として定義されているのである」。そして、著者はこの結論を現代日本の大学生に援用して、大学生について論評している。

著者は、第1節「老人と子どもの定義」において、日本の老人や子どもについて述べているうえに、「おわりに」で、結論を現代日本の大学生に援用しながら論評している。だが、その内容をそのままこのアニメに結び付けていいものか。このアニメは「ディズニー/ピクサー作品」であることを、著者は冒頭で明言している。つまり、この作品はアメリカで制作されたアニメ映画なのだ。

英語のタイトルを著者は調べただろうか。それは『Up』である――評者なら、原題をそれなりに生かすとすれば、たとえば『空へむかって!』とでも訳すだろう。つまり、著者が見た映画は翻訳されたタイトルを付けているのである。これは、映画の内容から、おそらく日本人によって付けられたものであろう。著者が「日本における老人と子ども」について調べてくれたことは、それなりに評価できるのだが、翻訳されたタイトルに大きく影響され、この論文を執筆したと推測できる。もちろん、それはそれで悪くはないが、もう少し、「アメリカ文化」という文化的脈絡の中でこの作品を理解するという態度も必要なのではないか。

林田論文

林田論文は、漫画『海獣の子供』に登場する三人の子供をもとに、「子供が持つ、相対するものや人に成るまで」を考察してくという内容のものである。しかし、「相対するもの」については書けていたが、「人に成るまで」については書けていない、という印象をもった。

評者が最重要だと思うキーワードは「あちら側とこちら側」(非人間界と人間界)である。これが最初にあって、「登場人物たちがこれら2つの世界といかに関わっているか」が描かれているように読めた。もっとも印象的な言葉は「《海》はあちら側で生まれる新たな生命であり、こちら側からあちら側に生まれようとしていたと考えることができる。…《海》は子どもたちとは逆のこちら側からあちら側へ生まれる新しい生命であったと考えられる」というものである。向こう側からこちら側(人間の世界)に子供が生まれてくるという発想は、誰にとっても難しいものではないだろう。だが逆に、「こちら側からあちら側に生まれる」という発想はストーリーを広がりのあるものにしているといえる。言いかえれば、「こちら側の性質」と「あちら側の性質」の多寡だけで話が終わるのではなく、ストーリーに「動き」を与えるという効果がある。もちろん、「《海》はそもそもあちら側以外の選択を行っていなかったため、あちら側に戻っていった」だけだという考え方もあるだろうが…。いずれにせよ、評者は、何気ないところを鋭く指摘した著者の着眼点を評価したい。

論文全体として、節ごとのバランスやタイトルなどに、もう少し配慮が必要であろう。⑴タイトルは内容を表しているにしては分かりにくいし、魅力的でもない。評者なら、たとえば一例として、「生命(いのち)めぐる〈あちら側〉と〈こちら側〉との相克――漫画『海獣の子供』に登場する三人の子供たちの分析」とでもするだろう。⑵「はじめに」では、もう少し論文の内容に即した事柄を書いてもらいたかった。そして、後半は独立させて、ストーリーをきちんと書いたほうがよかったのではないか。⑶第1節と第2節とは、作品の分析に関係ない部分も多いので、ばっさりと削除して短くしたほうが良い。その短くした分は、最後に出てくる重要概念である「意識」について書くべきであろう。その理由は「〔こちら側に〕定着するのに一番必要な要素は自分がこちら側の者であるという意識」だからである。「一番必要な要素」である「意識」はあまりにも唐突に出てくるような気がしてならない。

野地論文

野地論文は、様々な「人間の対立」の中から「善意と悪意の対立」というテーマを選択した。著者のいうところに従えば、「善意と悪意の対立について考えるとき、そこに答えは存在するのか、存在するのだとしたらどのような答えなのか」という問いに直面するのだが、論文では、アニメーション作品『ガッチャマン クラウズ』を題材にして、善意と悪意の対立が論じられている。

まず、「善意」にも2種類あり、これらが対立するという構図が描かれる。爾乃美家累(にのみやるい)が理想とする世界は、「全ての人々が報酬や名誉抜きに互いに助け合うことのできる〈ヒーローの要らない世界〉」である。その理想の実現のため、爾乃美家累は世界をより良い方向へと変えていこうとするのだが、善悪の判断は「彼1人」に委ねられてしまう。これに対して、一ノ瀬はじめは「個人が持つ個性や価値観の違いを大事にしており、大衆社会が生み出す常識や偏見に囚われず、物事の本質を見ることを重視している」。彼女が理想とする世界は、立場や考え方の全く異なる人々が個人の価値観の違いを持った上で、楽しみや喜びを共有できる世界なのである。こうした「善意同士」の対立軸に、「悪意の象徴」でり、「他人同士が争い合い〈炎上〉していく様を見ることを好む凶悪な存在」であるベルク・カッツェが登場する――その存在が表しているのは「人間誰しもが持っている心の中の純粋で幼稚な悪意」である。2つの善意と1つの悪が絡み合いながら、ストーリーが展開していく。

物語の終盤、爾乃美家累は「ヒーローの要らない世界」ではなく、「誰もがヒーローになれる世界」を実現させる。すなわち、「考えの異なる他人と関わり、視野を広げ自身と他人の考えをコラージュすることにより、個人の価値観を潰すことなく、善意に縛られなくとも人の助けになる世界を作ることに成功した」のだ。そして、一ノ瀬はじめとベルク・カッツェによる善意と悪意の対立は「善意が悪意を殺さない形での決着」を迎えるのだが、著者は自らの議論から演繹される教訓として、「善意と悪意の対立について、『ガッチャマン クラウズ』に〔おい〕てもたらされた答えが、どちらか一方を駆逐することによる対立の解決ではなく、思考し続けることによって、他方を理解しようとすることをやめないこと」をあげる。

全体として、バランスの良い論文である。齋藤論文同様に、河野哲也や中島義道の哲学的見解も、議論に深みを与えている。だが、最後に示される結論的見解のくり返しがやや多くて、しつこい感じがする。惜しい…。

論文の最大の問題は、「著者の結論的見解が、アニメの世界ではなく、現実世界にどれほどの実効性をもつか」ということではないか。なるほど、著者の「悪意が人を傷つけるならば、それは止めなくてはならない。しかし、そこで悪意を駆逐することによって、自分の思考を停止させてはならない。人間の中に悪意が存在することを自覚し向き合い、理解できるよう考え続けることが重要なのだ」という意見は多くの人にも受け入れられるであろう。だが、現実世界には、「悪意が人を傷つける」度合・頻度・規模や、「他方を理解しようとすることをやめない」でいる時間という差し迫った問題もある。われわれが「数多くの星を滅ぼしてきた」ベルク・カッツェのような存在に遭遇したとしたら、「まずは自分たちの身をいかに護るか」が最重要課題であろう。現実の世界はそう甘くはない。「ベルク・カッツェを理解しようとすることをやめない」でいると、われわれは即座に滅ぼされるかもしれないのだ。

野地論文には、今後の思索の展開に期待したい。つまり、野地論文の基本的な見解には同意するが、さらに複雑な事例にあたることを勧める。

浅川論文

浅川論文の良いところは、「成長から逃避するピーター・パン」というタイトルも含めて、全体が理解しやすい、素直な文章で書かれている、ということである。内容が理解しやすいとか、文章が素直であるということは、大変に良いことである。

著者によれば、小説『ピーター・パン』では、ピーター・パンの人物像を「大人にならない子ども」と設定することで、「子どもは必ず大人になるということ、また、子どもの成長に伴う親の必要性を逆説的に示している」。だが、ピーター・パンは「ウェンディの家の子になると自分もいつかは大人にならなければいけなくなると考え、ネバーランドへ逃げ帰った」のである。したがって、「ピーター・パンは自分を大人にさせようとする現実世界での親を拒み、強制的に大人にさせようとする存在がいないネバーランドを住まいとした」のだと著者はいう。これが、タイトル「成長から逃避するピーター・パン」に象徴されていると推測される。

「おわりに」において、著者は「ピーター・パンは誰よりも子どもであり続けたいと願い、その結果精神や身体の成長を避け続けているのである」と述べ、すぐに続けて、「それと同様に、現実世界でも大人になりたくないと願っている人間はたくさんいるだろう」と論断する。著者は心理学者カイリーの「ピーター・パン症候群」――「症候群」だからこの心理にはかなりの幅があると思われる――という心理分析にも言及している。これは、成人してからも恋人や妻に母親的役割を求め、「大人になりたくない、子どものままでいたい」という心理を持つ男性を表している。著者は「現実世界でも大人になりたくないと願っている人間はたくさんいるだろう」と述べているわけだが、この意味では、「ピーター・パンは現実世界で生きる人間にとって憧れの存在なのである」という。

ここからさらに歩みを深めて、翻って「ピーター・パンはわれわれに何を伝えたいのだろう」と問いかけるのも良いかもしれない。もちろん、そうした問いかけはディズニー映画の鑑賞には不要かもしれないし、考えすぎかもしれない。だが、(良い意味での)要領のよい議論の終わり方に、評者はやや不満である。つまり、「ピーター・パン症候群」でない大人はどうなるのか、ということである。それとも、こうした願望はすべての大人が抱いているものだといいたいのか。少なくとも、どれくらいの割合でその症候群になるのかは、書いておくべきであった。

老境を迎えつつある評者の個人的見解は述べないが、「子供の頃は良かった」「子供の頃は自由だった」などの子供の頃を「美化」する言い回しは、ひょっとすると、誰かによって創られた「虚構」かもしれない…。

選考結果

一長一短の5つの論文の選考には大変苦労しましたが、一応、今年の結果は次のようになりました。

金賞:該当論文なし

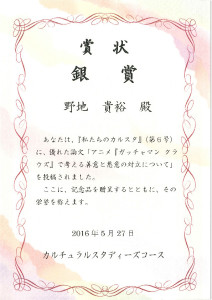

銀賞:野地論文 & 林田論文

銅賞:浅川論文

佳作:齋藤論文 & 荘乃論文

受賞者全員に、こうした立派な賞状が手渡されました。

おわりに

2015年度のカルスタ賞の講評は、以上で終わりとします。また来年も、素晴らしい論文集『私たちのカルスタ』が出来上がることを、教員一同、楽しみにしています。

最後に、論文集に投稿してくれたカルスタの学生の皆さん、企画委員や運営委員の人たちにも、御礼を述べて、擱筆します。ありがとう!

また、教務部・事業推進室の皆さんにも、大変お世話になりました。ありがとうございました。

星川啓慈(人文学科カルチュラルスタディーズ教授)