学部・大学院FACULTY TAISHO

CATEGORY

日本文学科

第35、36回「おうだい子ども日本語教室」の開催

|

2024年4月27日(土)に第35回、5月11日(土)に第36回「おうだい子ども日本語教室」を開催しました。その様子をお届けします。今回は、小学生の学習の様子が多くなっています。 |

|

|

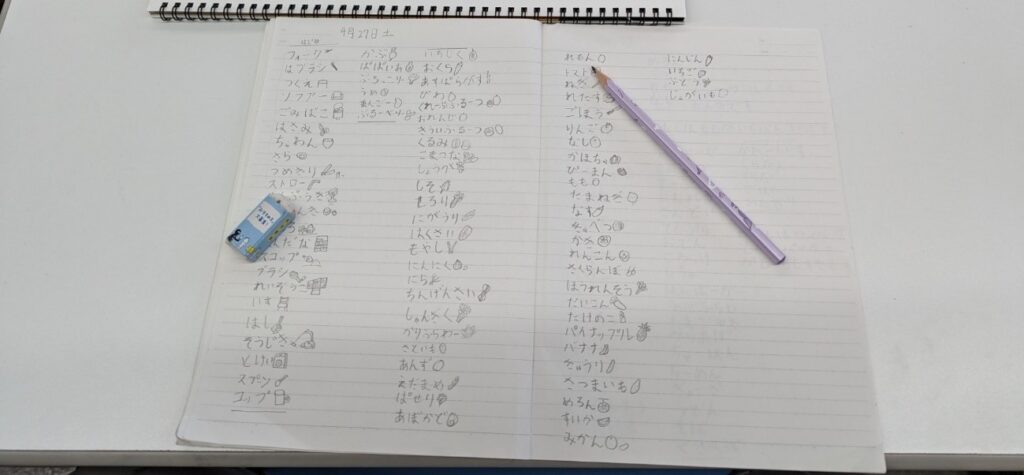

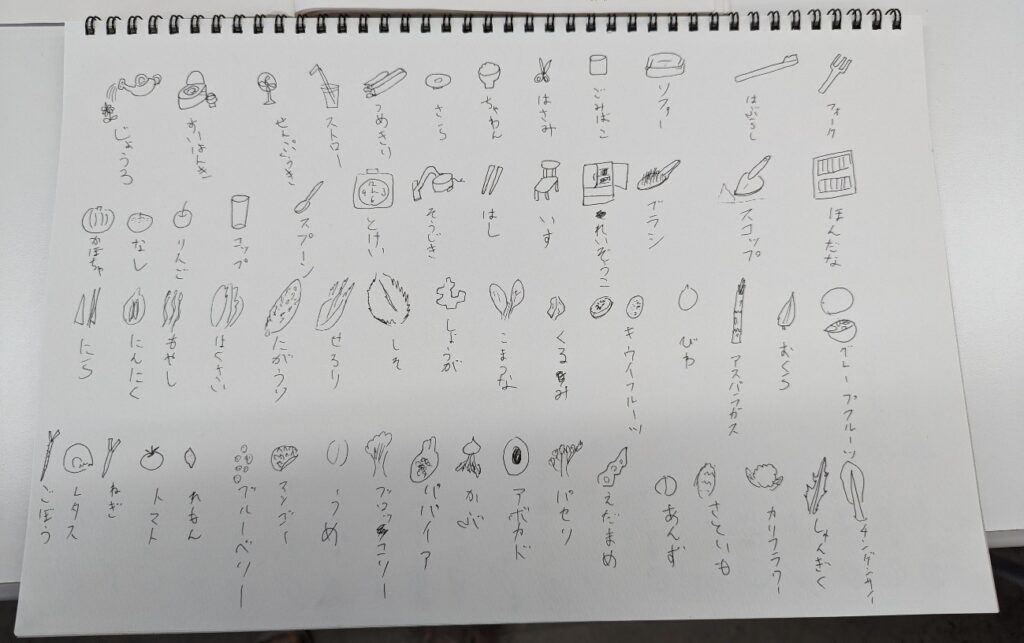

そして、できあがったのが二枚目、三枚目の写真です。上段の横書きのノートが小学生の学習成果で、下段の縦書きのスケッチブックが学生サポーターが書いたものです。文字もイラストも味があるものに仕上がっていて、見ている方も自然と笑顔になれます。 |

|

四枚目の写真は、小学校の低学年の子がアナログ式の時計を読む練習をしているところです。1時間は60分などの基本的な概念は理解できましたが、1=5分、2=10分、3=15分を指すということを理解するのが、とても難しかったようです。それでも、何度も問題にチャレンジし、何とか時計を読めるようになりました。頑張りました。 |

|

| 学生のコメントを紹介します。最近の課題は、後半の時間の使い方のようです。 ・小学生を担当しましたが、休憩からはじめた折り紙に時間をかけすぎてしまいました。学びと遊びを上手く切り替えができるようにしたいです。 ・小学生を担当し、漢字の学習をはじめました。漢字を書くことは大丈夫でしたが、読み方が複数になると難しいようでした。前半、後半ともに漢字学習をやったらあきてしまったようなので、教科でメリハリをつけたいです。 ・中学生の学習で、時間配分を失敗してしまい、後半の時間が余ってしまいました。前半は集中して日本語の学習ができたので、後半の時間の使い方を考えるのが今後の課題です。 教室では、14時から1時間ほど勉強して休憩をとります。休憩後は集中力が切れてくるので遊びを入れたりしますが、その時間の使い方はなかなか難しいようです。ここから学生サポーターたちが、どんな工夫をするか、とても興味深いです。 ここからは、5月11日の教室の様子です。 五枚目の写真は、小学生のかけ算九九の学習の様子です。学生サポーターが出すカードに書かれた九九を、手を高く上げて元気いっぱいに答えています。ちょっとしたことなのですが、楽しく学習することはやはり重要です。  |

|

| 六枚目の写真は、学生たちが新たに考えたカタカナビンゴゲームの様子です。小学校高学年の二人が学習しています。ビンゴの枠の中にカタカナを自分たちで書きこみ、学生サポーターが提示する絵カードの頭文字を消していきます。縦、横、斜めと、ビンゴの数を競いあいました。日本語力に少し差がある二人ですが、これなら一緒に楽しく学習できます。学生サポーターによると、このビンゴをさらにブラッシュアップする予定とのことです。  |

|

| 七枚目の写真は、折り紙で作ったチューリップの花束です。この日は、母の日の前日でした。特に、こちらでそのための準備をしたわけではなかったのですが、前半の日本語学習を終えた後、小学生の低学年の子どもたちが、自然に作り始めました。折り紙でプレゼントを折ったり、日本語でお手紙を書いたりと、一生懸命にお母さんへのプレゼントを作っていました。  |

|

| 次回の教室は、2024年5月25日(土)の14時から16時までです。 参加希望やお問合せは、「odaikodomo.taisho◆gmail.com」までお寄せください(◆を@に変えてください)。 |

|

| 大正大学文学部日本文学科では、これからも様々なイベントや取り組みを行っていく予定です。日本文学科公式SNSアカウントにおいて、情報発信をしていますので、良かったらフォローや拡散のほど、よろしくお願いします。 | |

| 大正大学文学部 日本文学科 | |